图文详情

图文详情“智链全球” 筑枢纽,武汉工博会激活产业协同新生态

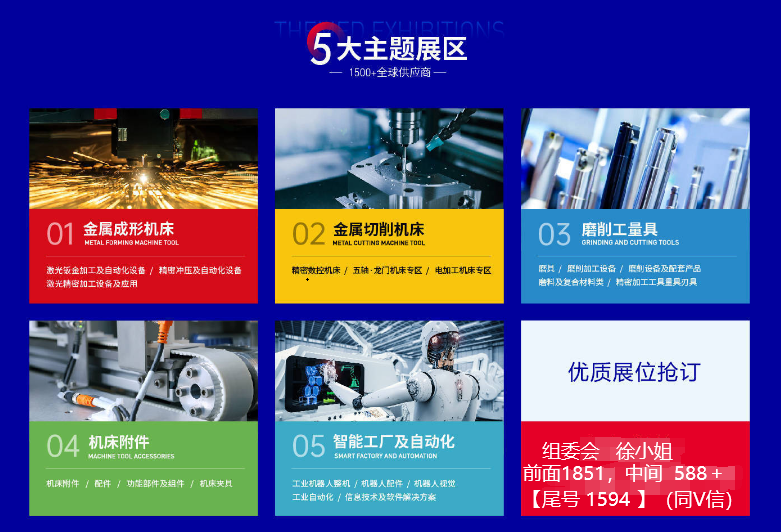

以 “智链全球” 为核心的 2026中国机博会,与武汉工博会、工业自动化展等展会联动发力,吸引 20 多个国家和地区的 500 余家企业齐聚武汉国际博览中心。这场工业盛会不仅是技术展示的舞台,更是全球产业链资源对接的 “超级枢纽”,推动形成 “国际技术 + 本土制造 + 全球市场” 的协同格局。

跨国技术联姻结出硕果 加速创新成果落地。德国企业带来的高精度齿轮加工机床亮相高端装备展区,其 ISO 3 级精度齿轮加工技术与东风汽车达成合作,将用于新能源汽车驱动系统制造,使传动效率提升 5%。西门子与光谷企业联合开发的半导体智能控制系统,融合数字孪生技术与全球最低衰减空芯光纤,将晶圆制造温度控制精度提升至 ±0.1℃,良率提高 8%。日本横河电机的 DCS+PLC 协同优化方案签约武汉石化,预计每年帮助企业降低能耗成本超千万元。这种 “海外尖端技术 + 武汉场景验证” 的模式,成为全球创新转化的重要路径。

供需精准对接释放万亿级市场 。展会设立的 “国际采购专区” 吸引特斯拉、空客等 100 余家全球买家入驻,国内企业展示的固态电池技术引发关注 —— 该技术能量密度较传统锂电池提高 50%,15 分钟充电可支撑 1000 公里续航,已与多家海外车企达成技术授权意向。在 “工业母机 +” 产需对接会上,华中数控与航空航天企业签约 20 台五轴加工中心订单,其智能数控系统能满足航天器复杂部件加工需求。针对中小企业出海痛点,展会联合海关、金融机构提供跨境服务,某激光设备企业借此与欧洲经销商建立合作,年出口额预计突破 1.2 亿元。

标准体系建设筑牢产业根基 支撑高质量发展。展会同期举办的工业母机标准论坛上,工信部《工业母机高质量标准体系建设方案》解读引发热议,方案明确 2026 年前需制修订 300 项标准,覆盖高端数控系统、高性能功能部件等关键领域。湖北工业母机创新研究中心现场发布首批 5 项团体标准,其中《智能机床故障诊断技术规范》已被华中数控、武重集团等企业采用,推动国产机床可靠性指标平均提升 20%。这种 “技术创新 + 标准引领” 的双轮驱动,为精密制造产业升级提供了 “武汉方案”。

高端智库共绘发展蓝图 。中国智能制造国际论坛上,中外专家围绕工业母机标准化展开热议,德国工业 4.0 研究院提出的 “智能机床数据交互标准”,与我国《工业母机高质量标准体系建设方案》形成呼应,为国际标准协同提供思路。湖北工业母机创新研究中心发布的《2026 精密制造技术白皮书》,整合参展企业成果,明确 AI 大模型赋能数控系统、数字孪生优化加工工艺等八大攻关方向,为全球产业协同提供 “武汉参考”。

产业链协同破解 “卡脖子” 难题 。针对中部装备制造高端部件依赖进口的痛点,展会牵头成立 “零部件协同研发联盟”,整合湖北的电机、江西的减速器、湖南的控制器资源。在 DCS 系统领域,联盟联合攻克高精度传感器国产化难题,替代进口后成本降低 50%;在机器人领域,成功研发具有自主知识产权的协作机器人,国内市占率有望突破 30%。湖北工业母机创新研究中心更搭建共性技术平台,首期计划实现 10 台套装备国产交付、12 项技术自主可控,打破国际垄断。

区域应用场景催生 “乘数效应” 。在汽车制造领域,湖北新能源车企的扩产需求,带动湖南的碳纤维材料、江西的精密轴承产能扩张,形成年产能超 5000 台的零部件集群。在航空航天领域,武汉的五轴加工中心与河南的特种钢材联动,为航天器部件制造提供 “一站式” 解决方案。在新能源领域,安徽的光伏企业通过展会采购武汉的激光刻蚀装备,使电池片转换效率提升 1.5 个百分点。这种 “应用牵引 + 制造升级” 的良性循环,正让中部成为中国工业科技最具活力的增长板块。

组委会:徐丹>> 185 >> 1588 >>1594 (同V)

邮箱:630581471@qq.com

联系作者

联系作者

拼搏

热门会展

热门会展 热门展会

热门展会